※마기카로기아 시나리오 〈상자 속의 세계〉와 〈반드시 찾아올 미래〉의 뉘앙스 스포일러가 있을 수 있습니다.

※수위(R-18) 세션에 대한 이야기가 있습니다.

안녕하세요 진트입니다.

관통후기엔 뭘 써야 하는 걸까요?

그간 탐라에서 절 미지근한 눈으로 봐주시던 분들…

관통상담을 하러 갔는데 “그 둘 이미 성사된 거 아니었어요?” 하시던 분들을 위해... 이 글을 씁니다.

저는 *ㅅ님처럼 재미있게 글쓰는 재주도 없으니 걸어다니는 컨텐츠 머신답게

최대한 유잼일만한 일만 추려보겠습니다.

마기로기PVP에서 사제관으로 하극상하고

방문자엽귀로 서경원탁이랑 사귀다가 치여서 1년만에 성사된 이야기

우선 저는…

자각이 늦습니다.

최단기간 3개월 최장기간 1년.

커뮤든 티알이든 골든타임이라는 1주? 3주? 저는 그런거 몰라요. 3개월 안에 자각하면 경사가 난 거고 대부분은 6개월에서 1년정도 걸립니다.

저는 저의 페이스를 답답하게 여기진 않아요. 그냥 그런 둔한뇌인걸 어쩌겠어요.

멸망은 세상 대부분의 사람들이 저보다는 월~등히 빨리 자각하는데서 옵니다.

제가 자각하고보면 그분은 탈통해있어요.

아니 그런데 탈통한사람보고 어쩌겠어요…

제가 자각을…빨리 못해서 죄송합니다.

다음번에는…더 빠른 자각으로 돌아오겠습니다…의 반복이었던 삶.

정말…이럴바에는 치이지말자!(어림도없음)

강철심장이 되자!(어림도없음)

무슨일이있어도네버에버치이지않을것이다난멸망은싫어ㅡ!(어림도없음)

을 외치던 도중.

때는 2021년 2월 10일(올해조차 아님)

한동안 마기카로기아라는 TRPG룰을 재미있게 하던 저는 탐라에서 <상자 속의 세계>라는 PVP 마기카로기아 2인 1사이클 세션의 구인글을 봤습니다.

PVP! 좋아! 난 친구든연인이든사제관계든 싸웠음 좋겠어! 뒤지게 싸우고 한명 죽어서 피눈물 흘렸음 좋겠다!!!!

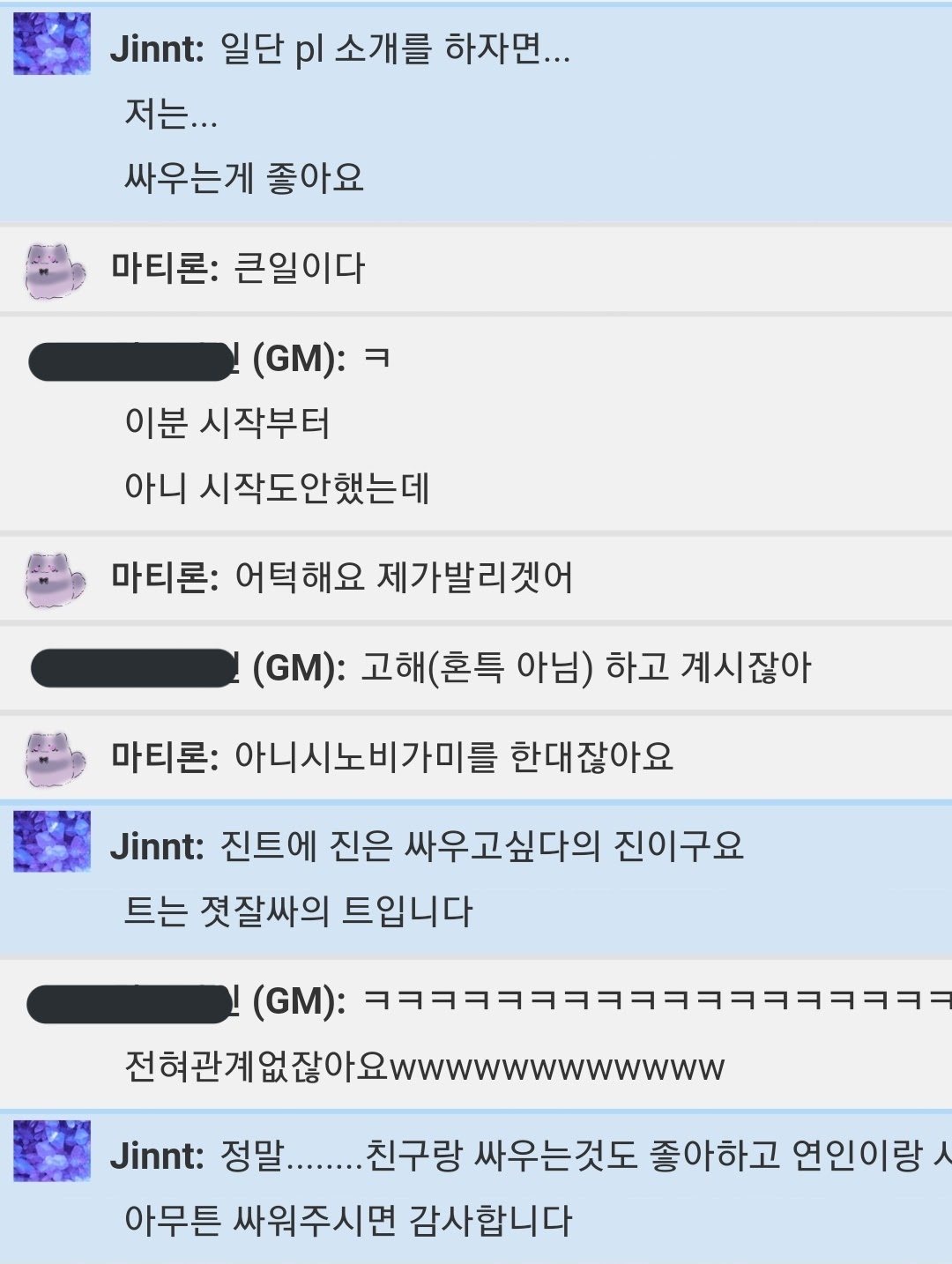

(실제 세션 PL소개)

라고 평소부터 생각하던 저는 당장 참가의사를 밝혔습니다.

마스터는 잘 아는 분인 티츄님이셨고, PL분은 초면이었지만 탐넘에서 가끔 뵙던 마티론님이셨어요.

PC핸드아웃을 본 저는…

| PC① | PC② |

| 추천: 방문자. 방문자가 아니더라도 정이 많은, 앵커를 소중히 여기는 마법사. 당신은 당신의 앵커를 잃었다. 마법 재액을 제압하는 과정에서 대의를 위해 희생된 것이다. 당신의 앵커와의 【운명】은 「상흔」이 되었다(영역은 임의로 결정한다). 상실을 겪은 날로부터 얼마나 지났을까? 아무런 전조 없이, 앵커와의 【운명】이 수복되었다. 앵커를 찾기 위해, 당신은 이경 「상자」에 방문했다. |

추천: 〈원탁〉. 〈원탁〉 소속이 아니더라도 〈대법전〉의 신념을 중요시하는 마법사. 비록 동료의 앵커가 희생되었지만, 당신은 당신의 동료와 〈대법전〉의 신조를 지켜냈다. 그 날로부터 얼마나 지났을까. 당신은 「상자」라 불리는 이경에서 이상한 낌새를 눈치챘다. 아니나 다를까, 죽었어야 하는 PC①의 앵커가 버젓이 살아있다. 당신은, 일이 틀어지기 전에 오류를 정정하기로 했다. |

원탁이랑 방문자? 개맛잇다. 근데 빠그라진 방문자면 더 좋겠고 둘이 좀더 가까운 관계? 사제관계는 어때요?

이런 식으로 이야기가 나와서 두 PC의 설정이 잡히게 되었습니다.

이쯤에서 캐 소개를 할까요.

PC1 (PL 진트)

이안 허드슨(17세, 남성, 방문자엽귀, 짐승 영역, 혼특 고해苦海)

마법명 구하는 자, 구하지 못하리니

엽귀의 방문자, 이안 허드슨.

소꿉친구인 에이미를 쓰나미가 덮치는 마법재앙으로부터 지켜내기 위해 방문자로써의 힘을 각성. 이후 마법사의 힘에 두려움을 느껴 외부활동을 일절 중단하고 등교거부를 하였다.틱틱대지만 정이 많은, 소위 말하는 단데레. 귀찮은 일에 휘말리는 것을 극도로 싫어하지만소중한 사람이 얽혀있을 때는 누구보다 진심이 된다.소시민적 선함을 가지고 있으나자신이 믿기에 옳은 일을 위해서라면 오명도 기꺼이 뒤집어쓴다.

에이미와 자신을 덮친 마법재앙이 혼혈주의자에 의해 일어난 것임을 알고 엽귀에 지원하였다. 왼쪽 눈은 의안이다.

혼의 특기는 고해(苦海). 이안이 바라보는 고통의 세계를 나타낸다. 자신이 그토록 사랑했음에도 자신의 소중한 것을 빼앗아 갈 뻔한 바다에 복잡한 감정을 가지고 있다.

저는 분명히 빠그라지고 분노 가득한 등교거부청소년으로 짰거든요.(주로 대마캐를 짜는 편)

근데 세션하다가 일어나서 맑눈광 기적을 보여 보이겠어 목적을 위해 수단은 정당화될수없어 캐가 되었어요. 저 위에 설명 한 절반정도는 갈아엎어야 해요.

저는 결백합니다. 사실 얘 굴리다가 퇴마당할거같아요.

아무튼 PC2!

리콰이드 던(17n세, 외관나이 27, 남성, 원탁의 서경, 힘 영역, 혼특 군림, ♡애칭 리키♡)

"그러니, 제대로 해야겠지."

마법명 <단 하나, 필요한 것은 전제의 군림>

구세계질서 봉토의 생존자. 평소에도 서궁에서 격렬한 논쟁을 펼치곤 했던, 3계제의 평의회 의원. 요즘은 제자를 키운다고 극히 필요한 활동 이상은 하지 않고 있다. 막 각성했지만 마법 능력이 뛰어난 제자를 위해 진력을 다하고 있는데...

서경 원탁으로서 임무 실패에 엄한 편이고, 더욱 엄한 것은 대법전과 인계간의 균열. 서적경도 별로 보기 좋아하는 것은 아니지만 협상의 필요성은 인정하고 있다. 개인적인 사감은 충분하지만... <마법은 인계로부터 격리해야 한다>를 철저하게 지키는 인물. 대법전이 세계 유지에 극히 올바른 행동을 하고 있으며, 완벽한 것은 아니나 하나의 학파로서 최후의 보루라고 생각한다. 그러니, 세계를 지키는 것이 사명인 대법전의 위상이 무너지는 것에 민감한 편. 앞뒤 꽉 막힌 것은 사실이나 정이 많다. 자신도 그것을 알고 있기에, 주변에 사람을 두지 않고 있다. 비즈니스로 선을 긋고 감정조차 드러내지 않으나, 몇 사람만은 그것에 예외를 두고 있다. 예외를 둘 마음은 없었다.

마도서는 수정의 지팡이. 자신은 인정하고 싶어하지 않지만, 마음에 남은 것들이 풍경으로서 한 면으로 나뉘어저 담겨 있다. 살아갈 때마다 점점 지팡이는 쪼개져서 많은 풍경을 담아 간다.

어쨌든! 둘의 관계를 정리하자면

리콰이드는 이안의 어머니인 유런을 고아원에서 돌봐주고, 허드슨이라는 성을 줌.

장성한 유런은 어린 이안을 입양하고, 이안 허드슨은 영국 중산층 17세 남고딩으로 자람.

바다에서 일어난 마법재액이 이안을 덮치자 이안은 친구들을 구하기 위해 마법사로 각성.

이안이 방문자로 각성한 것을 파악한 리콰이드는 자신이 직접 이안을 제자삼아 가르치기로 함.

근데 이안 말 지지리 안 들음. 소꿉친구인 앵커가 죽은 이후로 등교거부중.

가 되는 시작이었네요! 빠그라진 충동딜러 방.엽과 혼특 군림인 뼈서경원탁 스승? 완전맛있다~ 세션 너무재밌겠다! 가 순진한 저의 생각이었습니다.

그리고 210210이라는 멋진 날짜와 함께 시작한 대망의 세션!

저는 정말

아무것도 모르고

날뛰었습니다.

근데 보면 볼수록?

이안이… 소꿉친구 앵커가 아니라 리키 신경을 쓰는 거에요?

그래서 아무래도.. 얘 리키 좋아하는가보다.. 하고

유잼티알피져답게 설정을 갈겼습니다.

이안이 예전부터 리키를 짝사랑하고있었다는 설정을….

아니하지만? 제자가 되어서 스승 좀 짝사랑하고 그럴 수 있는 거 아닌가요? 아니면 이안이 리키에게 이렇게 절절하게 구는게 설명이 안 되더라고요?!

그 ,,,, 설정과 함께

두 사람은…

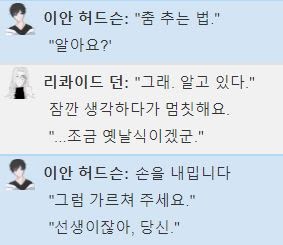

춤도 추고…

사제관계도 집어던지고…(솔직히이건내가잘못한듯)

사랑고백도 하고….(이때까지는 내캐같았음)

진짜사랑고백도하고?!

스승님한테 운변도 받고(개짜릿)

아무튼 즐거운… 시간을 보내,,, 보내는 듯 보였으니 시나리오가 닥쳐왔고

리키가;... 리키가 원탁을!! 서경원탁을 하는데!!!

리키는!!! 이안을 사랑한다는!!! 그런말이나 하니까!!!

티알피져 지고 있을 수 없습니다 전투에서 이기지 못한다면 RP로 이기겠다는 저의 구질구질 시노비가미 플레이어 혼이 불타올랐습니다.

거의

진트: 지지마라

이안: ㅇㅋ

이거였죠.

갑자기…이안이 일어서더니? 온세상 모든 분노와 울분을 다 끌어오더니???

제가 이래서 티알피지 못끊어요

아무튼 갑자기? 불타는 모닥불인줄 알았던게 일어나더니???

저벅저벅?? 걷기?? 시작하는거에요???

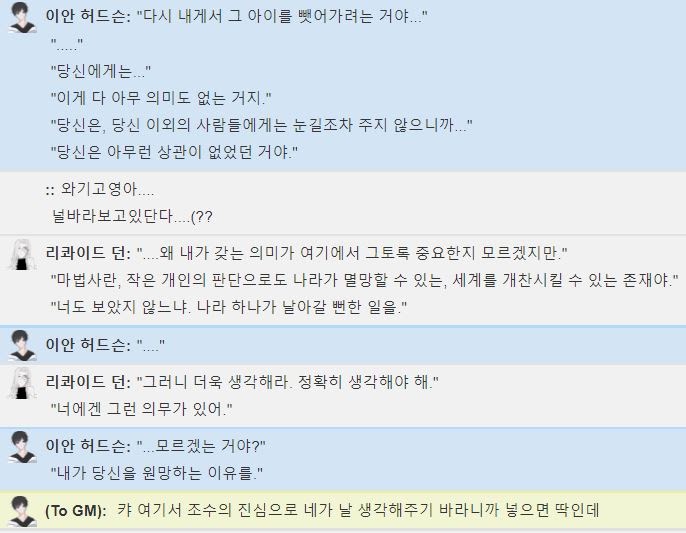

결국 클맥에 가서 둘이 싸우게 되는데..

리콰이드의 스펠바운드는 피로 물든 홀의 왕좌, 이안은 그에 도전하는 반역자 같은 포지션으로 연출됩니다.

결국… 맑눈광이 된 이안이 이깁니다…

역시 대인마법의 기관… 마력붕괴 최고… 아무튼 그게 아니라 이겨요! 이겼어요!

그래서 결국 둘은 사제관계를 집어던지고

이안은 <구하는 자, 구하지 못하리니>에서 <머나먼 바다의 개척자~자생자결~>이 됩니다.

그리고 (구)스승님이랑 연애…하는 사이가 됩니다.

여러분. 솔직히 여기까지 읽고 나서 드시는 생각이 뭔가요?

미쳤다. 개맛있다. 개쩐다. 갓서사.

라는 생각인가요? 그렇다면 그때의 저와 똑!같!은! 생각을 하고계십니다!

라는 생각 하에 저는…이 관계를 열심히 퍼먹었습니다.

썰도 풀고… 로그도 쓰고…. 놀이공원 데이트도 가고…

놀이공원 데이트 좋았죠… <마법사의 데이트라고 해 봤자 금서 회수일게 분명하지만 단장 3개분의 데이트코스는 좋아하세요?> 꼭 가보세요 재밌어요

아무튼 알콩달콩? 연애를 하던 이 둘…

여기부터 살짝 촉이 왔습니다…

음~ 이안이 리키를 좋아하네?

음~ 진짜진짜좋아하네?

음~ 한씬에 기본 세번정도 고백할정도로 좋아하네…?!

하지만…안돼요 뇌에 힘을 줘야 하는 겁니다. 아직은 버틸 수 있어요.

아직은… “하핫? 내가 리키에게 치일 리가 없잖아?!” 라고 말할 수 있어요.

예정된 광기밭이라 하더라도…

그리고…그 날이 왔습니다. 광기행롤러코스터 출발인 날이요.

그 날은… 22년 1월 9~10일..

이안리키 세션이 가고 싶었던 마티론님과 저는 <반드시 찾아올 미래>라는 1인 시나리오를 가기로 합니다. 마티론님이 GM이셨고 리키가 GMPC였고요.

세션 개요부터 GMPC가 소멸한다고 예언되었다는 내용이었어요.

그리고 그 세션에서 이안은…

귀문에서 개기고..

원탁애인한테 개기고…

금서한테도 개..이건 당연한가

아무튼 리키살려내처돌이가 됩니다.

여기까지는 사실 예상했어요. 이안은 리키처돌이니까.

그런데 이럴줄은…

마지막 사랑고백과 함께 이안은 울면서 뛰쳐나갑니다.

아아니 나도그럴줄은몰랐어! 근데 얘가 우는게 너무 지극히 당연하더라고요!

솔직히 리키가 서경원탁 하겠다는데… 이안 스스로는 그걸 자기가 뭐라고 할 입장도 못 되고… 그렇지만 속은 상하고.. 결국 자기 사랑은 아무 의미도 없었던 거 같고… 해서 울음을 터트립니다(얘들아 서로에게 의지 좀 하자)

그리고 그 모습을 보는 리키……

동시에 미어지는 나의 마음…………….

………………

………………………….

느낌이 이상했어요. 쎄…합니다.

(10일 아침트윗)

9일 세션을 미쳤는데…뭔가 망한..느낌이 들어요.

왜 망했지?

망한건 이안리키인데 왜 내가 망한거같은? 기분이 들지?

이건… 거의 반드시 찾아올 미래급으로 자각할게 확실합니다.

10일 세션을 가면 100% 자각할 거란 생각이 들었습니다.

망했다는 강한 확신.

동시에 조금…..씩

죽…을…거…같….아냐! 관통이면안돼장난해!? 지금 이안리키 1년 다 되가거든!? 1년후자각이라니 장난해???

아무튼 거의 허허실실 자신의 운명을 예감하며 10일 세션을 갔습니다.

그리고 바람보다 낮게 눕는 풀인 이안은 또다시 일어나서 이안 또 고백. 이.또.고를 합니다.

미친고백폭주기관차. 솔직히 고백에(리키에) 미친놈인줄은 알았지만? 이렇게 고백이 술술나오는?! PC는 저도?! 처음이라?! 평생 할 고백 얘로 다 한거같아요.

아무튼….

그렇게 세션을….미친리키처돌이로 마친…다음엔…

그냥…광기였어요

그때를 찍은 사진자료입니다.

이때의 타임라인을 보면…

-1/12: 엽귀 제복을 입은 이안 연성

-1/15: 만자짜리 세션 애프터 로그

-1/20: 이안리키 썰 기반으로 2인1싸 PVP마기로기 시날 씀(시날검수 누누님 난세님 역설님 감사합니다)

여기서부터 너무 자명해졌습니다. 저는 치인 사람이었습니다. 그것도 아주 치인 미치광이 폭주기관차 시속 1300km로 달리는 전차[레벨2원형]이었습니다.

치인건가? 당연하지 미친놈아. 저의 가장 신뢰하는 덱(쓴소리를 잘 해줌)도 뽑아봤는데 관통이 맞니? 카드에서 완드1이 나왔습니다. 참고로 저희집 덱 완드 1 이렇게 생겼습니다.

앞으로보고 뒤로보고 거꾸로보고 KTX 타고가면서 봐도 치인사람. 아마 탐라사람들도 오… 탐라에 컨텐츠가 하나 생겼는데? 하고 계셨을 겁니다.

그리고 비계에서의 저는…이딴 발언을 하고 있었습니다.

사실 이 말 아직 마티론님께 안 드렸습니다. 마티론님, 이걸 보신다면 리키 동물 모에화를 알려주세요. 참고로 이안은 개과면 시베리안 허스키, 고양이과면 설표로 결정했습니다.

전 혼자서도 잘 노는 놈이기 때문에 같이 썰. 그런거 안 풀어도 혼자 AU얘기하고 연성하고 놉니다. 심지어 가만히 있었는데 무의식이 이안리키 현대무용 au를 연성해주더라고요?!

가만히 있어도 뇌가 알아서 꿈으로 썰을 풀어준다? 그것도 개천재적인 썰을.?

(특별출연 ㄹㅇ님)

현대무용.. 너무 욕망에 차 있지 않은가요? 너무… 치인 사람 같잖아요(맞음) 그래도 이건 널리 알려야 했습니다. 홍익인간의 정신으로요.

(마티론님도 현대무용au의 천재성은 추후 인정해주셨습니다)

그 외에도 피겨스케이트au, 마피아au, 악마는프라다를 입는다au 등등.. 수많은 au를 혼.자. 즐겼습니다.

아무튼. 치였잖아요. 그리고 저는 디데이를 박아야 했습니다. 다른것 다 상관없이, 커플굿즈 기념일 이런거 다 괜찮아! 하면좋고안해도좋아!!

전….

바이오에 디데이를 박고 싶었습니다.

왜냐하면 전 바이오에 디데이를 못 박아서 닉에 박은 리친놈이거든요.

대단히고상하시군…드르륵 탁

대단히고상하시군…드르륵 탁

대단히고상하시군…드르륵 탁

…아무튼 중요한 건 성사를 시키는 거였습니다.

그런데 문제가 있습니다.

보통 성사라는 건 안 사귀는 두 캐릭터가 애인캐릭터가 되었다! 땅땅! 인거잖아요?

그런데 이미 사귀는 사이면 어떡하죠. 애인관…인데? 이미 애인캐릭터…인건데?!

일단 고록을 쓰면 좀 자컾같아 보일지도 모릅니다. 저는 고록을 쓰려고 마음을 먹었습니다. 그런데 고록이란건… 고백 로그잖아요?

고백?

이안이 입만열면 하는 그거요?

고백로그는 일상로그가 되어버렸습니다. 다를바가 없어요리친놈이 3초에 한번씩 고백을 하니까!!!!!!

….

어떻게든 딱 봤을때

☆◆♧♥고.록.♥♧◆☆

이라는 생각이 들지 않으면… 어머 일상로그네요 감사해요^^ 라는

철벽아닌스불재를 받을 수도 있는 겁니다.

그래서 저는 치밀하게 준비를 합니다.

일단…저에게는 나쁜 습관이 있습니다.

그건 캐릭터 간의 관계가 좀 불안하다 하면 냅다 합방을 시키는 건데요

이 사유로 저는 n개의 페어에서 합방을 시켰습니다.

…아무튼 합방을 시켜야 합니다. PL의 더러운 마음이 승리한다는 것을 보여줘야만 합니다!

마침 다음 세션은 〈타치바나 이야기〉라는 온천료칸여행 둘수사. 완벽해요! 이색데이트! 그리고 색다른 모습을 보여주며 이런저런 이벤트를 하면 꼬실 수 있을지도 모릅니다! (중구님은 이런 더러운 마음으로 시날을 쓰신 적 없습니다. 죄송합니다 중구님.)

(※당연히 마티론님께서 수위세션이 괜찮으시다는 것을 사전에 확인했습니다)

그래서 일단 저는 커미션을 넣었습니다. 제가 이…리키를 꼬실만한 그림실력은 못 되기에.

(커미션주@mangjjicm_1010님 감사합니다. 갓아트. 천재아티스트.)

그리고 거사 하면 뭐가 제일 중요하겠습니까. 브금이죠. 저는 플레이리스트를 따로 만들었습니다.

(첨언인데 올곧은 캐들은 위험한 분위기~ 브금들이 안 어울리더라고요. 그럴 때는 유툽에 dark academia 한번 쳐줘서 추천받으면 좋습니다. 잔잔하고 어두운 클래식도 은근 잘 어울려요.)

그리고 당연히! 수위RP의 꽃중의 꽃! 아침짹 매크로도 넣어뒀습니다.

※썼습니다.

그리고 이런 심혈을 기울인 준비와… 커미션주님의 신이 내린 그림실력과…

마티론님께서 보우하사...

천운!이따라

저는 이안리키를 합방시켰습니다.

하…세상 아름답더라고요. 일단? 저는 반은 간겁니다. 왜냐면 이제 고록 썼는데 차여도? 추억할 하룻밤은 있지 않습니까?

…

…

한편, 그런 와중에도 저는 고록을 쓰고 있었습니다.

솔직히 고록도 쉽지 않았습니다. 아까 말한 것처럼 이안이 삼초에 한번씩 하는게 고백인데, 그게 일상로그가 아니라

☆◆♧♥고.록.♥♧◆☆

이라는 것을 어떻게 어필해야하는걸까요?!

일단 저는 다른 사람들이 어떻게 고록을 쓰는지 살펴보았습니다.

보통

- “널 좋아해!” 라고 한다

- 사귀어줄래? 라고 한다

- 미래를 약속한다

등의 행위를 하더군요.

하지만 1. 은 이안이…맨날 하는거고 2. 아니 이미 사귀고 있는데 뭘 또 사귄단 말입니까. 3. 미래…

….

솔직히 이건 이안 “서로 좀 의지해보면 어떻겠니?” 허드슨에게 어렵다.

따라서 저는 세 가지 방안을 냅니다.

- 탈엽귀한다

- 아무튼…아무튼 뭔가 해서 리키를 놀래킨다

- 프로포즈한다

탈엽귀. 이건… 리키가 원탁에 있는 한 절대 안할 거 같고. 프로포즈….

이안은 아직 고등학생이었습니다.(미안쿠즈류 근데 합방은 했어)

결혼은 늦게 시키고 싶다는 PL의 방침에 따라 이 안은 기각되었고요.

결국 남은건 2. 아무튼..아무튼 뭔가 한다. 깜짝 놀랄만한거.

그리고 정성이 들어가야 합니다. 고록이라면 정성이지요!

여기서 저는 미친 아이디어를 냅니다.

글러의 정성이라면… 장편이죠?

그럼…장편고록?

그런데 장편을 쓰려면 캐릭터들이 많이 나와야 합니다. 로맨스로 한다면 이안과 리키를 중심으로 쓸 수 있겠지만, 리키가 나오면 캐조종이잖아요.

그래서 저는 생각해냅니다.

☆본격 자캐전시 고록☆

고록의 초안은 이랬습니다.

짝록이었죠…고록이 아니라.

하지만 짝록도 장편연재하면 고록이 될 수 있지 않을까요?

그런 말도 안 되는 기대를 품으며 저는 고록을 구상했습니다.

무려 탐라연재고록.

이안 허드슨의 심부름센터.

이안이 등장 캐릭터의 일을 도와주고 리키에게 선물할 무언가를 받는다는 내용.

보수는 "마음이 담긴 물건"

그리고 마지막화에 어떻게든 머리를 쮜어짜면? 고록이라 퉁칠 수 있을만한?! 내용이!? 나오지 않을까요?!

그렇게 저는 미친놈처럼 글을 썼습니다.

이쯤되면 탐라분들은 뭔…미친놈이 탐라에 있네?

라고 생각하셨을겁니다. 맞습니다. 저는 미쳐있었습니다.

왜냐! 고록 디데이가 다가오고 있었기 때문이죠.

고록에 웬 디데이? 라고 생각하실지도 모릅니다.

자, 저 시점은 1월 20일~ 즈음이었습니다.

그리고 두 사람의 첫 만남은 21년도 2월 10일었습니다.

기억하시나요?

아시겠나요?

1주년이 다가오고 있었습니다!

저는 1주년 고록을 드려야 한다는 로망에 빠진 미친놈이었던겁니다!

그 로망 때문에 저는 220126이라는 이안리키와 찰떡궁합으로 어울리는 숫자에도 합앤제의를 하는 것을 억누를 수 있었습니다.

그리고…저는 2월 10일을 디데이로 만들기 위해, 역시 치밀한 작업을 했습니다.

그것은 바로 이 작전에 가장 중요한 인물, 마티론님을 포섭하는 것이었죠.

네? 합앤 아니냐구요?

아닙니다.

합의앤캐니까 합앤 아니냐구요?

아닙니다.

저는 그저 여쭤봤을 뿐입니다.

자컾..하는거 어떠세요?

그리고 예고했을 뿐입니다.

2월 10일날 목 닦고 기다리십쇼!

탐라에서 가장 박살스러운 탐.라.공.개.고.록.이 갑니다!

크하하하하!

그리하여 여러분은

제 고록의 희생양이 되신 겁니다. 아시겠어요?

...

...

기왕이니 고록제작, 그 광기의 현장에 대해 이야기해볼까요.

이안심부름은 총 5화 구성입니다.(+외전 구상중)

1화 업로드: 1/24 23시

2화 업로드: 1/28 12시

3화 업로드: 2/1 1시

4화 업로드: 2/2 8시

5화 초고 완성: 2/5 4시

5화, 찐 고록은 2만자가 나왔고 1~5화를 다 합해보니 딱 5만자였습니다.

제 덕생에 이렇게 미친마감을 해본 적이 없어요. 그리고 저는 이 와중에 현생도 살았습니다. 고록은 거의 밤에 썼어요. 그럼 어떻게 이 업로드 속도를 만들었냐구요?

간단합니다. 잠을 안 잤어요.

수학입니다. 2시간 잠을 자고 5시간 글을 쓰면 7000자짜리 한 화를 완성할 수 있습니다.

하루에 2시간만 자면 하루에 1화를 업로드할 수 있는 겁니다.

★☆멋지지 않나요?!☆★

게다가 이 때의 저는 각성상태였기 때문에 하루에 잠을 2시간 자고도 일상생활 하는게 가능했습니다. 심지어는 데이트 가는 길에서도 고록을 썼습니다(미안!)

저의 하루 일과는

오전 9시-오후8시 평소일과

오후8시-자정 세션

자정-2시 수면

2시-9시 고록쓰기

뭐 이런 식이었습니다.

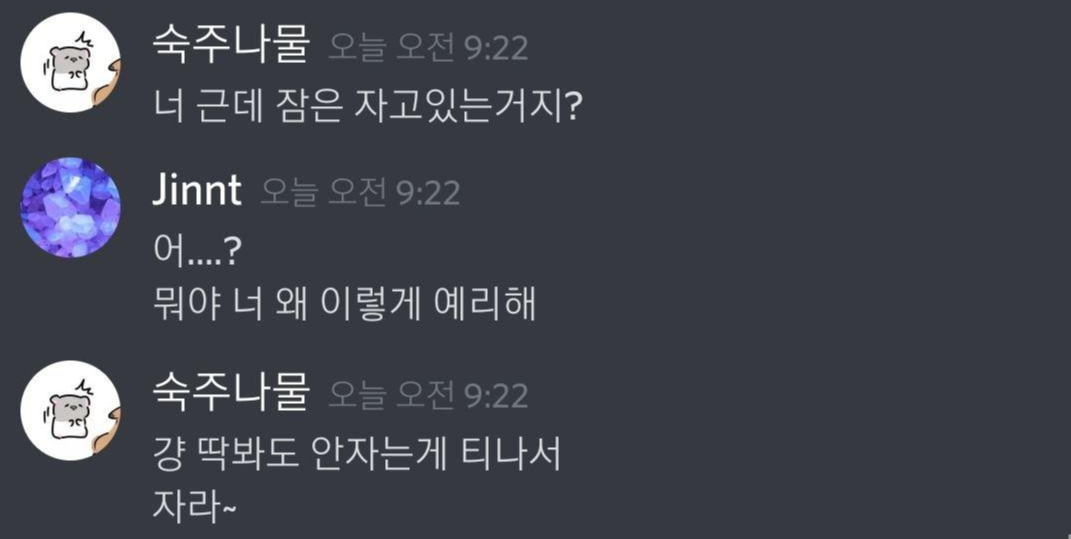

(업로드 속도 본 지인)

하지만 너무너무 재밌었어요. 일단 저는 이안심부름의 본질을 자주 잊곤 했습니다. 자캐덕질...재밌었습니다.

본질이 뭐냐구요? 자캐전시자랑로그 아닌가요? 아냐!!!! 고록이라고!!!!

그것도 그냥 고록이 아니라

☆◆♧♥고.록.♥♧◆☆

이어야 한다고!!!

...

아무튼 저는 글을 썼습니다. 자캐도 나오고 이안... 얘는 쓰는거 쫌 어려웠다 리키도 나오고 아무튼 저는 재밌었습니다.

....................

....................................

고록 이렇게 몸 갈아서 쓰지 마세요. 이 기간 동안 병원을 두번 다녀왔습니다... 수명 깎아서 고록쓰지마세요 우리 오래살아야 60년 티알 하잖아요?! 앞으로 60년 살아야 60년티알을 해서 시노비가미 60주년 인마정인기-개-를 다녀온다구요!!! 아무튼 지속가능한고록..아니 덕질을 합시다

이 힘든(재밌는) 시기를 함께해주신 존재가 있습니다.

(고록마감날짜 편집해오신 주먹밥님너무햌)

저에게는 J룰 TRPG 팀이 있습니다.

처음에 황혼선서 품앗이팟으로 시작한 이 팀은 분과회원들끼리 사건을 맺는 족족 숙적이 나왔고, 본래 분과회 이름은 잊혀지고 숙과회라고 불리게 됩니다.

이후에도 여러 일본룰을 가져와 서로에게 먹이고 돌리면서 고정팀으로 굳어지게 되었는데요

19년도부터 저의 평일일정을 책임지고 계신 소중한 팀입니다.

그리고 그 팀 내에서 행아웃처럼 쓰는 Roll20 방이

분과회의 소중한 와사시바견, 메로스의 이름을 딴

CAFE 메로스

입니다.

저는... 주로 여기서 마감을 했습니다. 새벽팟 누누님 난세님 감사합니다.

그분들이 번역이나 세팅을 하시는 동안 저는 채팅창에서 글이 안써진다고 징징대며

프로마감독촉러분들의 독려와 놀림을 받아가면서 고록을 썼습니다.

카페메로스가 없었다면 저는 외롭게 고록을 쓰다 생을 마감했을 겁니다.

최고의 카페ㅡ, 추천합니다.

근데 화환이랑 샴페인이랑 고록마감날짜 너무해.

...

아무튼 고록을 썼습니다.

이안심부름의 마지막화는 무려 삽화가 세개나 들어갔습니다.

고록에 커미션을 세개넣는 미친놈이 어디있나요? 안녕하세요 미친놈입니다.

긴고아 조이면서 생각해보면 진짜 과한사람같아요.

심지어 탐라에 바로 고록을 올리기로 했습니다.

마티론님은 이걸 어케... 허락하셨지?

그리하여 저는 제 덕생에 전무후무한

정각에

1. 고록

2. 성사트윗

3. 관통후기

세개의 트윗을 동시에 올리는 놈이 되는 겁니다. (이 후기를 읽고 계시다면 제가 무사히 고록마감을 한 거겠죠...)

팔로워...몇명이야 13n명을 앞에 두고!!! 공. 개. 고. 백!!!

(마티론님이 하신 말씀: 선생님 이안이세요? <근데 진짜 이안이나 할 법한 일이라서 웃긴데할말없음)

리콰이드 던...

세상에서 가장 다정한 서경원탁...

나의...앤캐가 되어주겠어?!

(되어주기로했습니다 하하학 오늘부터앤캐라불러도됩니다)

마지막으로 멋진 커미션 한번 보시고 가시겠습니다. 거의 저와 미친마감을 해주신 분들이시죠. 빠른마감만세.

☆◆♧♥고.록.♥♧◆☆: https://box-on-cupboard.tistory.com/20

감사합니다.

이 영광을…

탐라에서 연재되는 고록을 미지근한 눈으로 봐주셨던 트친분들,

탐라에서 귤 하나씩 까먹게 해주신 만귤님,

카페메로스에서 항상 제 구질거림을 들어주셨던 숙과회 분들,

합앤하면 안 되냐고 광기에 찰 때 항상 진정시켜주셨던 령운님,

시나리오를 검수해 주신 역설님과 난세님,

각종 이유로 빙글빙글 돌고 있을때 매번 현명하게 조언해 주신 누누님,

제 수작질에 넘어와주신 마티론님,

그리고 마지막으로 두 사람을 만나게 해 주신 마스터 티츄님께 돌립니다.

행복하세요!!!!